En attaquant les artères de transport, les camions-citernes et les centres de population dans l’ouest du Mali, la coalition JNIM s’attaque aux vulnérabilités économiques, sécuritaires et politiques de la junte militaire de Bamako.

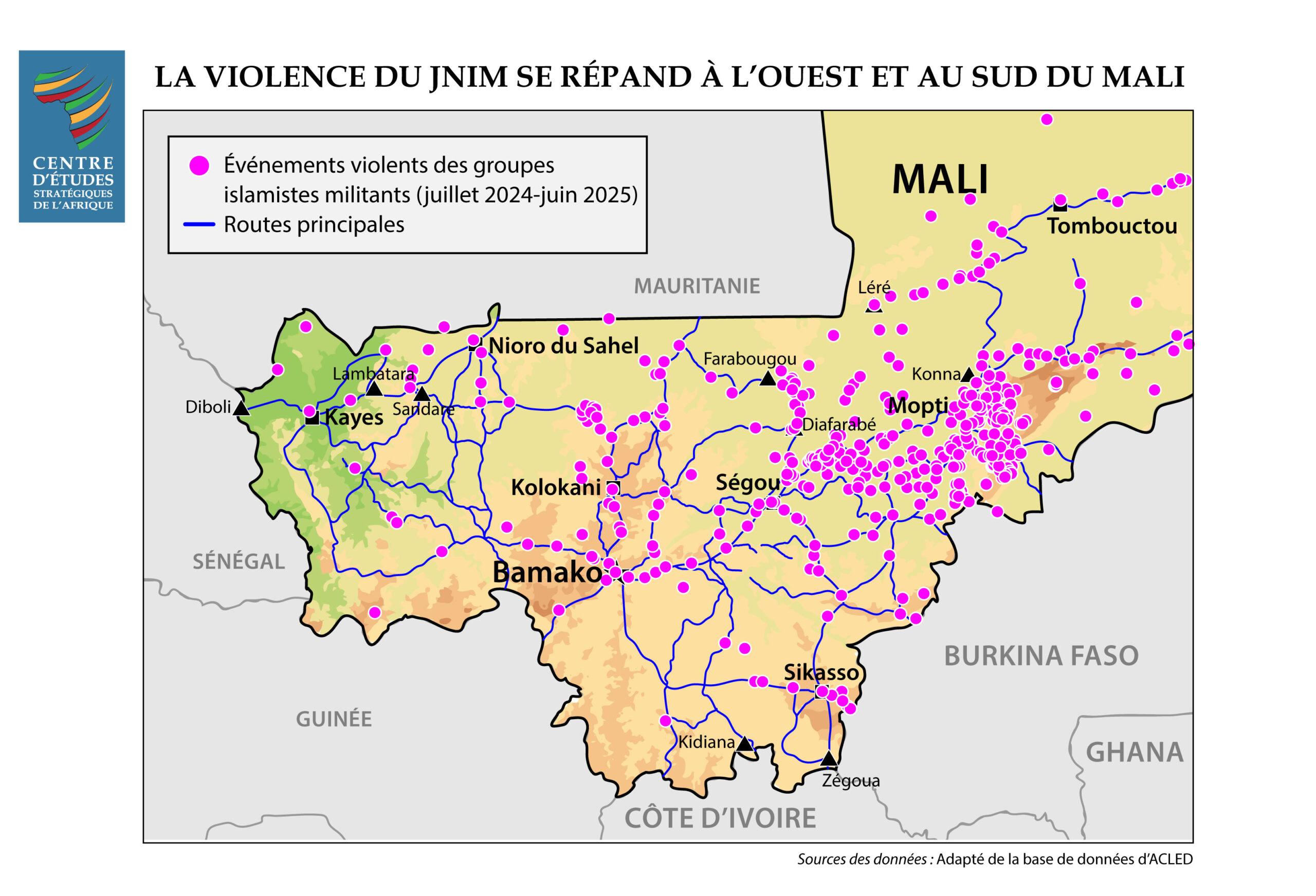

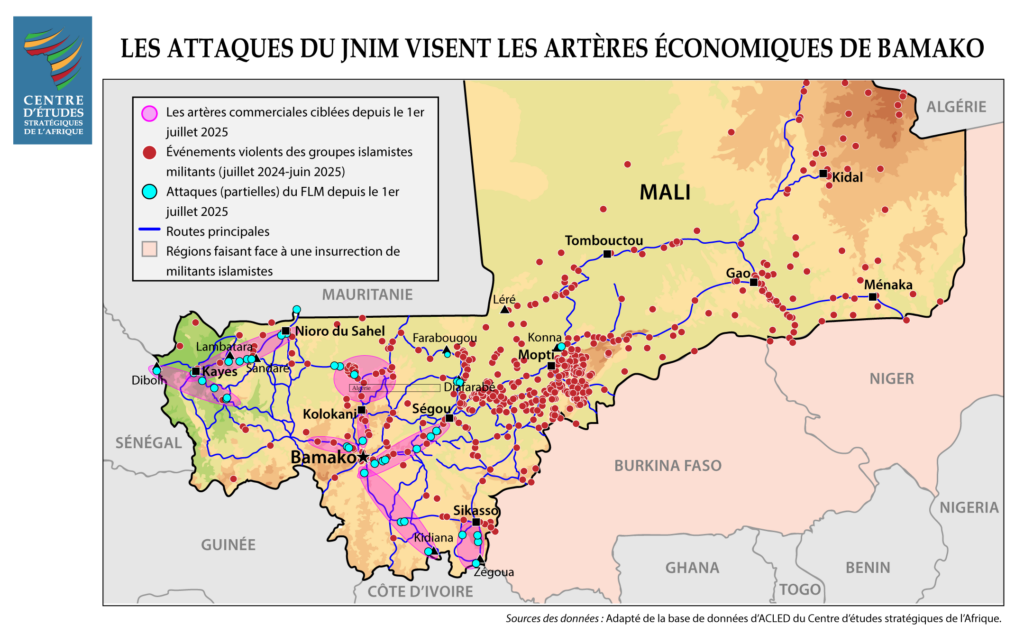

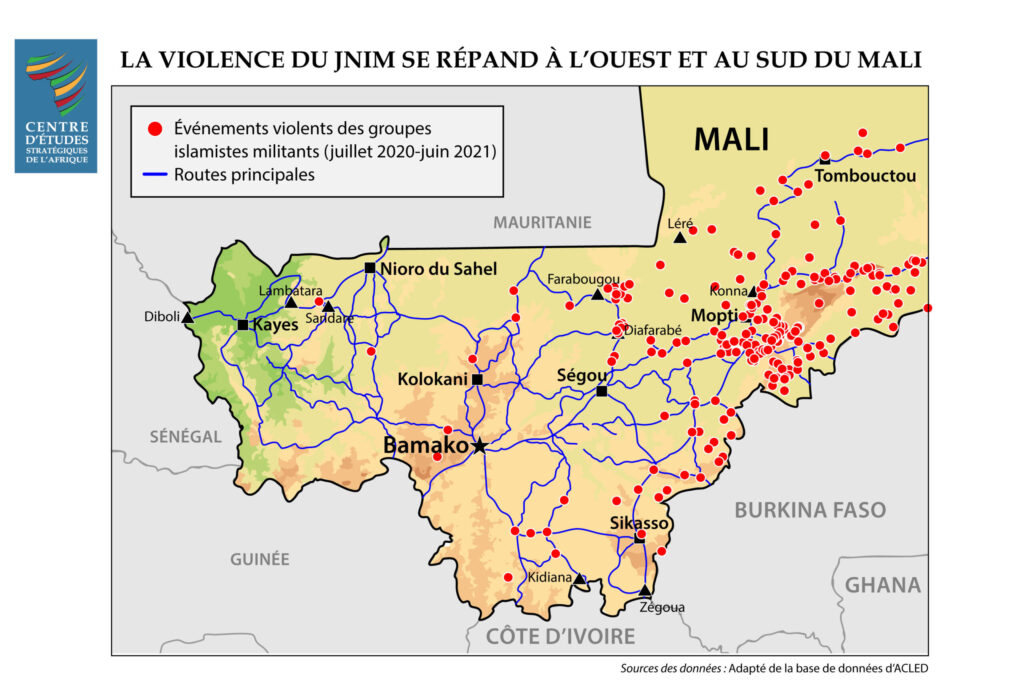

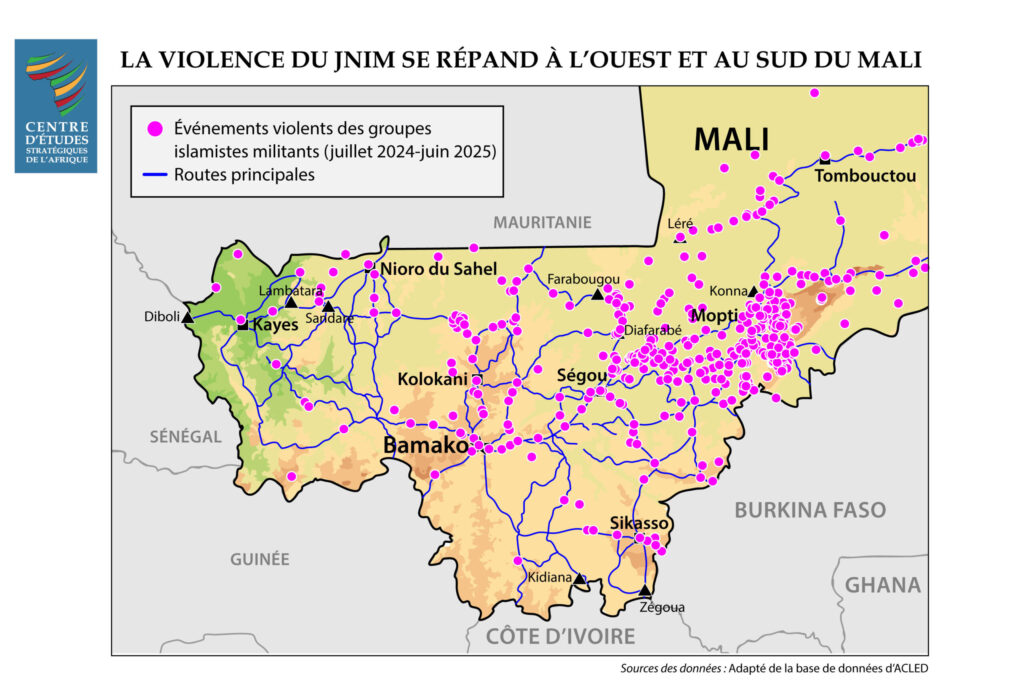

Le 1er juillet 2025, le Front de libération de Maçina (FLM) a lancé une série de sept attaques simultanées ciblant des villes frontalières du Sénégal et de la Mauritanie sur des centaines de kilomètres dans l’ouest du Mali. Ces attaques constituent un changement radical de tactique et d’un élargissement de la portée de la coalition du Jama’at Nasrat al Islam wal Muslimeen (JNIM), dont le FLM est le membre le plus actif. Au cours de l’année écoulée, près de 20 % des activités violentes du JNIM au Mali ont eu lieu dans l’ouest et le sud du pays, et provoqué le doublement du nombre de morts, soit plus de 450. Auparavant, le JNIM se concentrait principalement dans le nord et le centre du Mali. L’année précédente, seuls 8 % des épisodes violents liés au JNIM s’étaient déroulés dans l’ouest et le sud du Mali.

Parmi les villes touchées figurent Kayes (127 000 habitants) et Nioro du Sahel (60 000 habitants). Kayes est une ville stratégique car elle est située sur le fleuve Sénégal et sert de corridor commercial entre le Sénégal et le Mali. La région de Kayes est le deuxième contributeur au PIB national après Bamako. Environ 80 % de la production industrielle d’or du pays a lieu dans la région de Kayes.

Les attaques représentent une stratégie économique explicite visant à isoler Bamako.Nioro du Sahel est un point de repère culturel, décrit comme le « Vatican du Mali », où des centaines de milliers de personnes se rendent chaque année pour des cérémonies religieuses. C’est le lieu de naissance d’une branche de la confrérie soufie Tijaniyya dirigée par le chérif de Nioro du Sahel, le cheikh Bouyé Haïdara. C’est également un important carrefour de transit entre le Mali et la Mauritanie.

Usant d’une nouvelle tactique audacieuse, les attaques ont été suivies en août par une demande publique du JNIM, annoncée sur les médias sociaux en bambara et en fulfulde, deux des langues les plus parlées dans la région. La déclaration comprenait trois demandes principales :

Kayes et Nioro du Sahel sont désormais sous blocus, les habitants n’ayant pas le droit de quitter ces villes.

Toutes les importations de carburant en provenance du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d’Ivoire et de la Mauritanie sont interdites.

L’une des plus grandes sociétés de transport privées du pays, Diarra Transport (et ses filiales), pourrait être attaquée si elle se déplaçait sur les routes maliennes.En ciblant les principales routes commerciales terrestres du Mali, les attaques représentent une stratégie économique explicite visant à isoler Bamako. Les approvisionnements en pétrole en provenance du Sénégal et de la Côte d’Ivoire représentent près de 95 % du carburant du pays. Les entreprises étrangères ont également été visées. En juillet, sept exploitations étrangères d’or, de lithium et de ciment ont été attaquées, ce qui a entraîné l’enlèvement de onze ressortissants chinois et de trois ressortissants indiens.

Les perturbations des transports et du commerce augmentent le risque de graves pénuries de carburant qui pourraient paralyser les entreprises et d’autres activités économiques. Une interruption prolongée provoquerait une flambée des prix des carburants et des denrées alimentaires, mettant ainsi à rude épreuve les populations urbaines les plus dépendantes de ces approvisionnements. Les attaques contre l’économie déjà fragile du Mali risquent également de mettre en lumière l’incapacité de la junte à assurer la sécurité ainsi que son manque de légitimité.

L’armée a réagi en multipliant les points de contrôle entre Kayes et Bamako, en particulier autour de Lambatara et de Sandaré. Lambatara se trouve sur la Route Nationale 1 (RN1), à environ 100 kilomètres à l’est de Kayes. Cinquante kilomètres plus à l’est sur la RN1, Sandaré est une petite ville située au premier de plusieurs carrefours menant au nord de Nioro du Sahel. L’armée a lancé des opérations contre les bases du FLM situées près de ces deux villes, non loin de la frontière mauritanienne.

Malgré le renforcement de la présence et de la surveillance militaire, les combattants du FLM ont pris pour cible des véhicules de transport à l’extérieur de Kayes et de Nioro du Sahel depuis leur déclaration. Le 14 septembre, une embuscade tendue par le FLM à un convoi escorté par des militaires a permis d’arrêter et d’incendier au moins 40 camions-citernes. Des passagers en provenance de Kayes et de Nioro du Sahel ont été enlevés. Des attaques similaires, mais de moindre ampleur, ont également été signalées dans la région, à proximité de Bamako, ainsi que le long des principales routes reliant la capitale malienne à la Côte d’Ivoire et à la Guinée, au sud du pays. Diarra Transport a quant à lui cessé ses activités quelques jours après l’annonce émise au mois d’août. En résumé, ces attaques ont perturbé le trafic et le commerce dans tout l’ouest et le sud du Mali.

Les attaques ont une importance stratégique et symbolique

Au cours de l’année écoulée, le FLM s’est progressivement répandu du centre au sud du Mali.La coalition JNIM exerce aujourd’hui une influence et un contrôle sur le territoire malien bien plus importants qu’à n’importe quel autre moment de l’insurrection qui dure depuis 13 ans. Au cours de l’année écoulée, le FLM, dirigé par Amadou Koufa, s’est progressivement répandu du centre au sud du Mali. Les régions du sud du Mali abritent 60 % de la population malienne, soit 24 millions d’habitants, et fournissent la majeure partie des denrées alimentaires. Elles sont le pilier de l’économie malienne. Le coton emploie plus de 4 millions de personnes et l’exploitation minière industrielle, dominée par l’or, mais qui produit également du lithium, de la bauxite, du minerai de fer et d’autres minéraux, alimente les recettes d’exportation. L’or et le coton représentent ensemble près de 80 % des exportations du Mali.

La vulnérabilité croissante des villes de Kayes et de Nioro du Sahel, importantes sur les plans économique et religieux, souligne la capacité des FLM à affecter la vie quotidienne de tous les Maliens.

Une stratégie d’encerclement en cours

Le doublement de la violence des groupes islamistes militants dans l’ouest et le sud du Mali au cours de l’année écoulée représente une expansion constante de la portée du FLM. Il peut désormais frapper n’importe où dans le sud du Mali avec une relative facilité, ce qui n’était pas le cas il y a deux ans.

La menace croissante du FLM dans l’ouest du Mali a poussé de nombreuses personnes à chercher refuge à l’extérieur du pays au cours de l’année écoulée. Selon le gouvernement mauritanien, il y a maintenant plus de 245 000 réfugiés maliens en Mauritanie, ce qui équivaut à environ 5 % de la population mauritanienne. Un nombre moins important mais croissant de Maliens a également fui vers le Sénégal.

Les violences du JNIM s’étendent dans l’ouest et le sud du Mali

Si les attaques dans l’ouest du Mali ouvrent un nouveau front, elles s’inscrivent dans une stratégie plus large du JNIM visant à couper les principales artères économiques et de transport vers les centres urbains dans d’autres régions du pays.

Diafarabé et Léré, situées le long du delta intérieur du fleuve Niger, ainsi que d’autres villes du centre et du nord du Mali, ont été soumises à un blocus. Cela a permis au FLM de perturber le transit entre le sud et le nord du Mali, rendant les centres de population touchés beaucoup plus dépendants des groupes du JNIM pour l’approvisionnement en marchandises.

Les combattants de la coalition JNIM ciblent le corridor de transit Bamako-Ségou qui suit le fleuve Niger depuis Bamako, reliant la capitale du sud au centre du Mali. Cette action complique le commerce pour les entreprises et la logistique pour les militaires.

La chute de Farabougou représente une étape importante dans la trajectoire du conflit.

La ville de Farabougou, dont l’importance est à la fois stratégique et symbolique, et qui est située dans la région de Ségou au centre du Mali, est tombée sous l’occupation du FLM en août 2025. La libération de Farabougou par l’armée malienne en 2020 avait été largement célébrée par la junte et avait permis d’établir une position stratégique pour surveiller les mouvements des militants entre le centre et le nord du Mali ainsi que le long de la frontière avec la Mauritanie. La chute de Farabougou représente donc une étape importante dans la trajectoire du conflit. Les habitants ont été contraints de se conformer à l’interprétation stricte de la charia par le FLM, notamment en ce qui concerne le paiement de la zakat et de l’interdiction de la musique profane, de l’alcool et des femmes non voilées.

Farabougou se trouve à environ 350 kilomètres à l’ouest de Konna, un point de passage entre le centre et le nord du Mali. C’est la chute de Konna en 2012 qui avait déclenché l’opération Serval, menée par la France, qui avait à l’époque arrêté l’avancée des militants islamistes sur Bamako’.

Le Syndicat des conducteurs de camions-citernes (SYNACOR) a interrompu ses activités pendant près de deux semaines au début du mois de septembre en raison de l’insécurité qui règne le long des routes en provenance de Côte d’Ivoire. Environ 1 000 camions-citernes ont ainsi été stationnés le long de la frontière ivoirienne à la suite d’une attaque contre trois camions-citernes transportant du carburant de Zégoua à Sikasso, dans le sud du Mali.En ciblant les principales routes commerciales et les camions-citernes, la coalition JNIM cherche à couper Bamako de ses artères vitales tout en affirmant son contrôle sur les centres de population et les régions adjacentes à la capitale. Sans carburant, sans produits de base et sans autres biens, les ménages et les entreprises des régions les plus peuplées du pays seront confrontés à des difficultés croissantes. Cette stratégie d’encerclement est similaire à celle observée au Burkina Faso.

Répression politique croissante

L’insécurité croissante et la vulnérabilité économique de Bamako se produisent dans le contexte d’une répression politique persistante et croissante par la junte militaire au pouvoir. Les autorités militaires ont officiellement dissous tous les partis politiques en mai 2025. Cette dissolution a fait suite à des suspensions récurrentes des médias, des associations politiques et civiques, ainsi qu’à des mesures de répression des manifestations contre le maintien au pouvoir de la junte et des demandes de retour à l’ordre constitutionnel. Les opposants politiques à la junte ont été emprisonnés à plusieurs reprises et de nombreux dirigeants politiques de premier plan se sont exilés à l’étranger.

Les dirigeants de la junte n’ont pas respecté les multiples échéances de la transition depuis qu’ils ont pris le pouvoir.Les dirigeants de la junte n’ont pas respecté les multiples échéances de la transition depuis qu’ils ont pris le pouvoir en août 2020. En juillet 2025, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, s’est autoproclamé président pour un mandat de cinq ans, renouvelable indéfiniment.

En partenariat avec les mercenaires russes, le groupe Wagner (plus tard Africa Corps), les droits humains et les morts de civils aux mains des forces de sécurité maliennes sont montés en flèche. Au cours des deux dernières années, les forces de sécurité maliennes et leurs partenaires russes ont été impliqués dans 77 % (soit 2 194 morts) de toutes les morts de civils résultant d’attaques ciblées au Mali. Ce chiffre dépasse le nombre de morts de civils causés par les attaques des militants islamistes et a grandement favorisé le recrutement du JNIM tout en érodant la confiance du public dans l’armée malienne.

Un risque sécuritaire accru après le rejet du soutien régional

La détérioration des conditions de sécurité au Mali est le résultat d’un processus systématique de découplage de la junte militaire par rapport aux partenaires sécuritaires, qu’ils soient régionaux et internationaux. Cela a commencé par le retrait du Mali de l’Alliance du G5 Sahel en mai 2022, puis par le retrait mandaté des forces de l’Union européenne dans le cadre de la Task Force Takuba en juin 2022. Ce retrait a été suivi par celui, très médiatisé, des troupes françaises de l’opération Barkhane en août 2022. En décembre 2023, la junte a mis fin à tous les partenariats internationaux antérieurs en matière de sécurité, y compris la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). Le rejet par la junte du soutien régional et international en matière de sécurité a abouti au paradoxe suivant : plus de 20 000 membres des forces des Nations Unies, d’Afrique de l’Ouest et d’Europe ont quitté le Mali malgré l’essor de la menace djihadiste.

La junte malienne s’est également retirée des initiatives de coopération sécuritaire régionale, notamment en quittant la CEDEAO en janvier 2025 et en mettant fin à l’échange de renseignements avec les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest, tout en restant membre de l’Initiative d’Accra.

Ces mesures ont affaibli les capacités sécuritaires du Mali tout en créant un angle mort en matière de renseignement pour les pays côtiers voisins en Afrique de l’Ouest. Il en résulte un environnement plus permissif pour le JNIM et d’autres groupes islamistes militants.

Implications pour le Mali et la région

L’expansion du FLM dans le sud du Mali et la capacité du JNIM à perturber l’approvisionnement en carburant de Bamako et de l’ensemble du pays entraînent une forte détérioration de la sécurité dans ce pays de plus en plus fragmenté.

La capacité du FLM à projeter son influence dans le sud du Mali fait peser des menaces accrues sur les voisins côtiers du Mali.Les grands centres de population du sud – dont au moins 3,2 millions de personnes à Bamako et 14 millions dans le sud du Mali – sont de plus en plus mis à rude épreuve, car ils sont confrontés à un isolement économique croissant. Des tactiques similaires, bien qu’à plus petite échelle, ont été utilisées par les groupes du JNIM pour contraindre les populations sous leur contrôle dans le centre et le nord du Mali. Le prix du carburant a grimpé dans le centre du Mali où les autorités ont annoncé une pénurie drastique due au blocus du JNIM.

La capacité du FLM à projeter son influence dans tout le sud du Mali fait peser des menaces accrues pour les voisins côtiers du Mali. Les flux de personnes déplacées de force du Sahel vers la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal mettront les communautés frontalières à rude épreuve. La vulnérabilité accrue aux attaques transfrontalières des groupes islamistes militants risque également de déstabiliser les communautés locales et les gouvernements de ces pays.